○卢再紧

卢文仪(1865—1945年)乃陆丰大塘乡人,马来亚著名爱国侨领、实业家与慈善家。其早年经历坎坷,幼年丧母,十七岁父亲辞世。迫于生计,1884年远赴印尼日里镇,在烟草种植园做佣工。1887年转赴马来西亚鲁乃埠经商创业。初时租地种植木薯、养猪、开办薯粉厂,凭借精明的经营之道,获利丰厚,逐渐积累财富成为富商。随后,他大胆购入荒地万亩种植橡胶树,适逢第一次世界大战爆发,胶价暴涨,由此获得巨额利润,富甲鲁乃;其后又在槟城投资地产业与建筑业,终成槟城巨富。

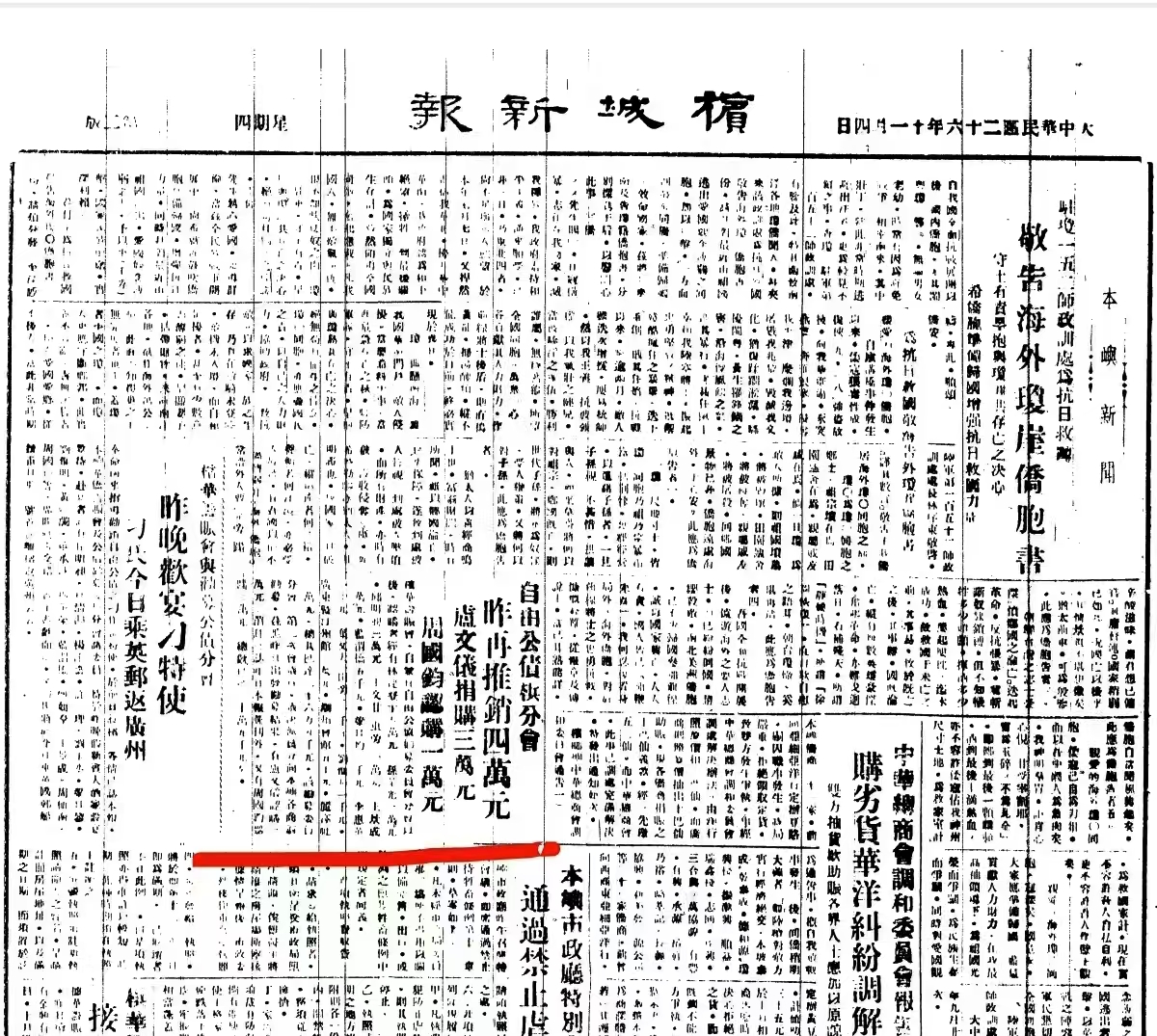

1937年槟城新报对卢文仪认购公债3万元支持抗日的报道。

卢文仪一生热心公益,对祖国和侨居地的各项慈善事业倾力奉献,行善无数。凡祖国、家乡人民及侨居地同胞有所求,他皆量力而行,慷慨捐助。他尤其重视教育事业,资助了厦门大学、嘉应大学、韩师及家乡大塘小学等国内多所学校;在马来亚创办了鲁乃华民学校、觉民学校等华文学校,并为众多华校提供捐助。他富有深切同情心,积极救济失业华工,赈济祖国伤兵难民;为惠州籍同乡在槟城、吉打提供落脚点,助其尽快就业;并捐巨资兴建了槟城惠州会馆与新加坡惠州会馆。他心系桑梓,投资家乡大塘,兴建百亩农贸市场及骑楼商铺,以发展经济;更坚持多年运载大宗大米回海陆丰地区救济贫民。凡此善举,深得当地侨胞称颂,使他在马来亚槟城、吉打两州的华人社会及南洋惠州籍侨胞中享有崇高威望。

卢文仪毕生爱国,忠贞不渝。1937年卢沟桥事变,中华民族处于危亡之际,他挺身而出,与槟城众侨领一道积极开展救国救难运动,号召广大侨胞支援祖国抗战。其妻温月妹、其子卢良山亦投身于筹赈募捐队伍。1938年4月,“槟榔屿筹赈祖国难民委员会”(槟华筹赈会)成立,卢文仪被推举为名誉会长,并先后兼任执行委员、监察委员。作为南洋重要的筹赈中心,槟华筹赈会募捐总额在南洋各属中名列前茅。卢文仪不仅多次捐巨资支持祖国抗战,还巨款资助槟城军校生回国深造抗日,捐助中山大学战地服务团救护车等。笔者据民国时期报刊资料不完全统计,1937年至1941年12月间,其个人捐献给国家的抗日资金有十几万元国币,算上捐物及救济家乡的费用则有数十万元。

1938年10月,日军登陆大亚湾,东江下游沦陷。噩耗传至南洋,惠属侨胞迅即行动。同年10月30日,南洋各埠惠州华侨代表于吉隆坡惠州会馆集会,宣告成立“南洋英荷两属惠州同侨救乡委员会”(南洋惠侨救乡会),凝聚十七万惠属侨胞力量支持抗日救国。卢文仪当选该会执行委员。同年11月,槟城惠州会馆成立救乡委员会,他再任名誉会长。卢文仪积极奔走募资,并倾个人巨资支持救乡运动。所募资金分配明确:40%支援新四军,40%援助曾生、王作尧的部队(东江纵队前身),20%用于惠属难民救济。

1938年12月中旬,在中共东南特委主持下,南洋惠侨救乡总会、香港惠阳青年会、旅港海陆丰同乡会、余闲乐社等团体代表齐聚香港共商抗战大计,决定动员华侨青年回乡参战,并将服务团统一整编为“东江华侨回乡服务团”(以下简称“东团”)。卢文仪是东团的有力资助者,尤其对东团海陆丰队提供了巨额资金支持,极大地推动了东江地区抗日救亡运动。

抗战时期海陆丰民生维艰。1938年5月当地遭遇特大台风袭击,陆丰渔民遇难逾千人,渔船损毁无数。此后日舰频频侵扰沿海,甚至击沉碣石出海渔船十二艘,致二百余人罹难。渔民不敢出海,数万人流离失所,饿殍遍野。卢文仪闻讯,立即捐资购买大米、药品等物资委托香港名医李树芬、旅港海陆丰同乡会会长钟秀南、致公党领导人陈演生及碣石信登善堂等,在海陆丰赈济难民,并择安全之地建渔村,助其恢复生计。为此,他前后捐出国币15万元。同时,为了陆丰米价稳定,他还捐巨款充盈县仓。

卢文仪的赤诚爱国与无私奉献,深得赞誉。新中国首任外交部礼宾司长、后任驻英大使的柯华在其回忆录中誉之为“华侨巨子”。1939年7月《槟城新报》评论道:“卢文仪先生,平素对于慈善公益赞助甚为尽力,富有爱国心,自抗战以来,卢君对于我国抗战之忠勇军民,极为关切,捐输巨款,救济伤难”。

在民族存亡的至暗时刻,卢文仪挺身而出,不仅个人捐输巨资,更动员家人、凝聚侨力,成为南洋抗日救亡运动的杰出领袖。其资助东江纵队前身、新四军及东江华侨回乡服务团的行动,彰显了深明大义的爱国情怀;对家乡海陆丰渔民及难民的无私赈济,则体现了心系苍生的仁者风范,在南洋华侨史上留下了十分闪亮的一页,永远为后人景仰和追念。

粤公网安备 44150202000069号

粤公网安备 44150202000069号